|

Une abbaye cistercienne, des murs, des salles, des colonnes, un parc, des arbres, un étang, deux femmes qui se perdent de vue et se cherchent sans jamais pouvoir se retrouver; dans leur dos, une présence mystérieuse qui complique leur rapprochement. À son corps défendant, le duo de jeunes femmes revit le drame d’Orphée et Eurydice et la terrible injonction des dieux qui oblige Orphée à conduire Eurydice hors des enfers sans jamais se retourner pour la regarder. Placées sous les auspices d’un mythe où l’acte du regard est l’enjeu même de la dramaturgie et prises au piège d’un jeu de cache-cache infernal, les jeunes femmes tentent désespérément de se rejoindre mais butent contre des courants contraires, des murs invisibles, des piliers et des arbres comme des papillons aveuglés par la lumière.

Splitting Time. Quai des Savoirs. Toulouse.

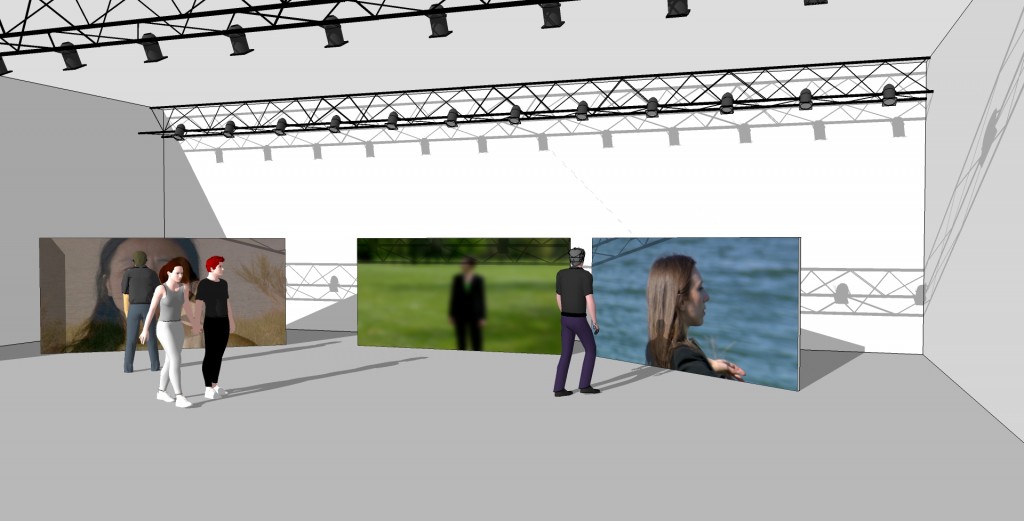

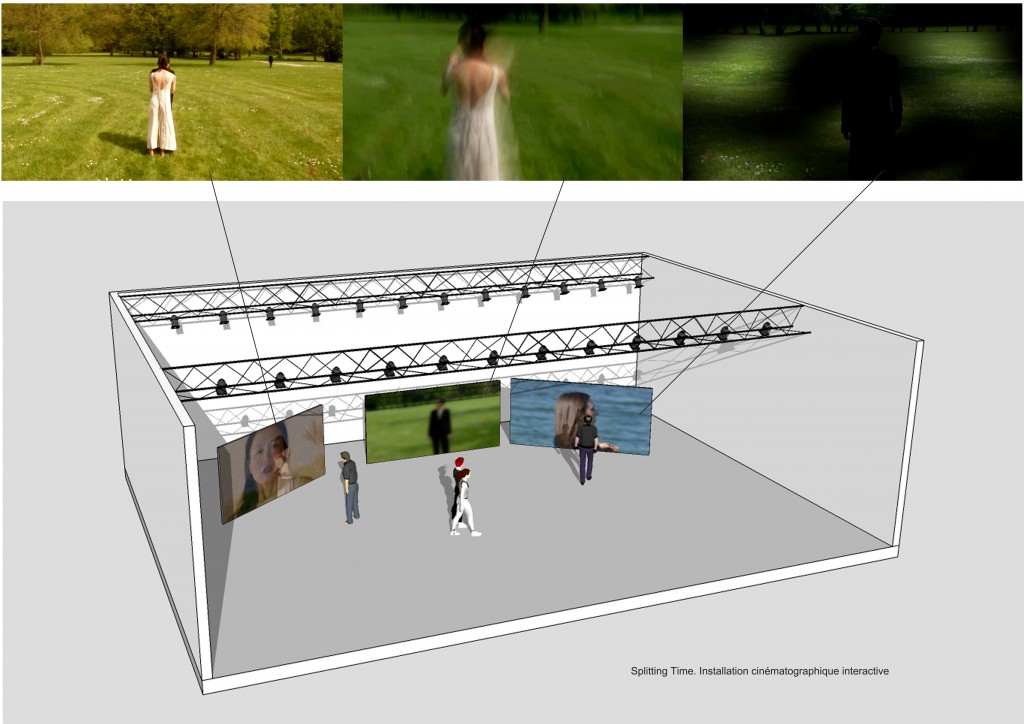

L’installation comprend 3 écrans à taille humaine, 3 dispositifs de vidéo-projection et un dispositif de diffusion sonore (5.1). Un ordinateur gère l’interactivité et la diffusion des 3 films HD synchronisés sur les 3 écrans.

Par défaut, si personne ne bouge dans chacune des 3 zones interactives, le spectateur peut suivre classiquement le déroulement du film dispatché sur les 3 écrans.

En agissant dans les zones interactives, les spectateurs modifient la perception du film et influent sur son sens. Ainsi, la plupart du temps, les trois personnages sont vus séparément (ils sont chacun sur un écran et un seul). Seule l’action du spectateur peut donc les réunir sur un même écran ou, au contraire, créer une tension et une situation dramatique particulière.

Modélisation de l’installation pour 3 écrans interactifs.

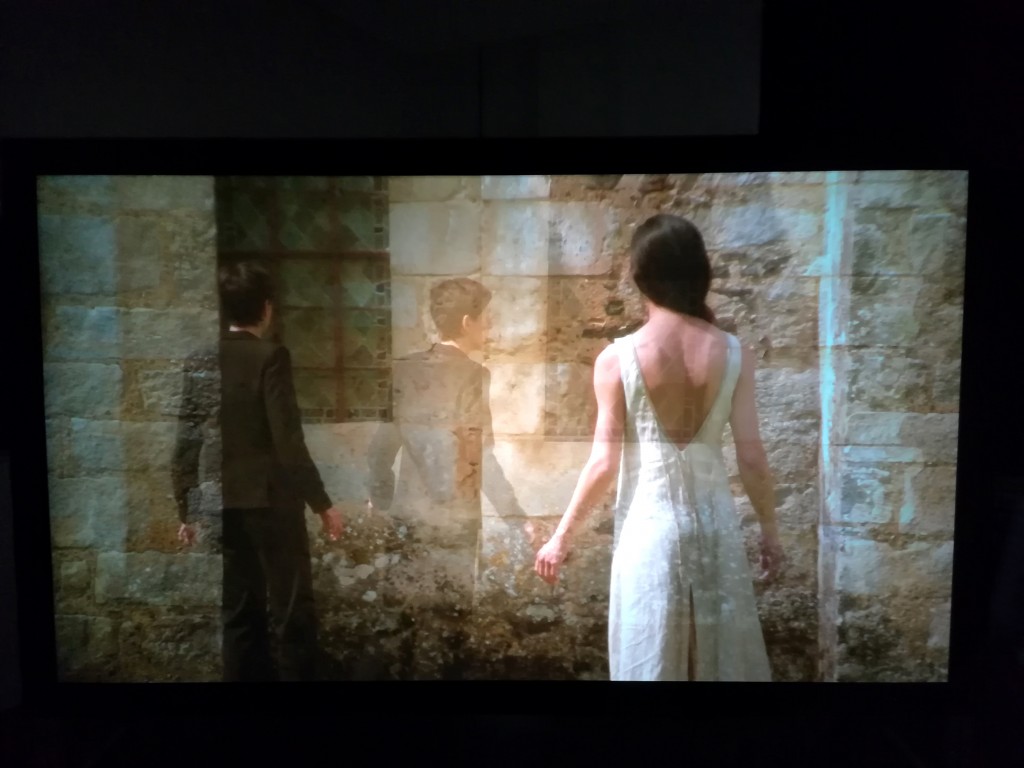

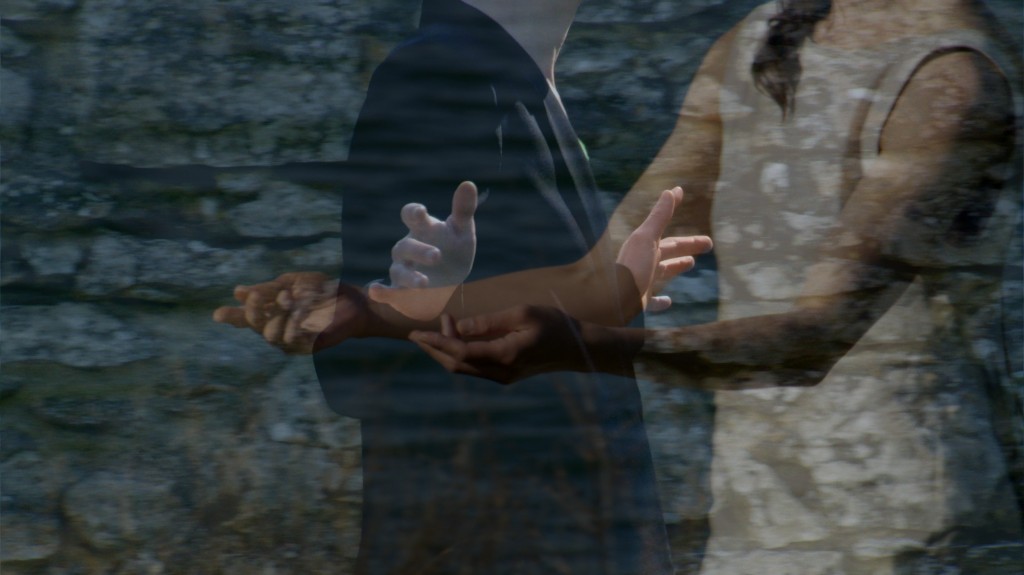

Splitting Time est une proposition de cinéma interactif qui se déploie au travers d’un film se déroulant sur trois écrans. Elle instaure de facto une séparation et une distance entre les corps puisque jamais les protagonistes n’apparaîtront ensemble sur le même écran. Via l’interactivité, seul le spectateur aura le pouvoir de provoquer la rencontre (ou au contraire l’éloignement) de ceux que le dispositif et l’injonction des dieux ont mis à distance. Pour appréhender l’ensemble de la situation déployée simultanément sur les trois écrans, le spectateur est incité à circuler d’un écran à l’autre. Ce faisant, il traverse des zones interactives où ses mouvements déclenchent des effets qui affectent autant les images que les sons. En cherchant à voir ceux qui sont ainsi séparés, il déclenche tantôt le rapprochement des protagonistes – l’apparition fantomatique de l’aimée- tantôt sa perte. De la même façon, par l’interactivité, il révèle un dialogue amoureux secret ou au contraire provoque la dispersion et l’éparpillement des voix en même temps que l’image de l’autre se trouble et devient floue. Le spectateur est donc convié, lui aussi, à sauver ou à perdre Eurydice. Il est invité, de la sorte, à éprouver la nature paradoxale, complexe et mystérieuse de cet espace qui, en définitive, s’apparente à celui de son propre espace intérieur.

Le mouvement d’un spectateur dans la zone interactive 1 provoque la surimpression de l’écran 1 avec l’écran 2.

L’action d’un spectateur dans la zone interactive 2 rend de plus en plus floue l’image sur l’écran 2. Le spectateur fait ainsi disparaître l’un des protagonistes (écran 2). Dans la zone interactive 3, le spectateur déclenche un fondu au noir et la disparition progressive de l’image. Cette dernière ne disparaît jamais complètement: quelque chose résiste!

Chacune de ces interactions se réfère à une composante du mythe d’Orphée et Eurydice dont la présente pièce s’inspire:

- Il ne faut jamais se regarder sous peine de faire disparaître l’autre.

- À tout moment, les dieux peuvent exécuter leur menace et faire disparaître l’un ou l’autre des protagonistes.

- D’une certaine façon, sans se regarder, par le pouvoir de la voix et la grâce d’une proximité mystérieuse, il est donné à Eurydice d’être avec Orphée…

Chaque spectateur devient, en quelque sorte, le monteur de son film et le chorégraphe de ses émotions. In fine, il s’agit de faire éprouver la nature paradoxale de cet espace qui n’est rien d’autre qu’une sorte d’espace intérieur ou d’espace mental.

Le même principe appliqué aux deux voix off (celle d’Orphée et celle d’Eurydice ) permet de faire entendre a capella un dialogue superposé. Dés qu’un spectateur bouge le logiciel va piocher aléatoirement des répliques dans une base de dialogues.

Directeur de la photographie: Gérard Sergent

Assistante caméra: Barbara Hébrard

Lumières: Nicolas Pfeiffer

réalisateur: Patrick Hébrard

Orphée: Katia Grange

Eurydice: Aloysia Delahaut

L’âme: I-Fang Lin

Design interactif: Antoine Berr

Post production: Lalunela

Production: Marmita Films ( Emmanuel Quillet)

Merci à Hélène Bellanger Caperna, 24 Images (Farid Rezkallah), Nicolas Pfeiffer, Jacques Frézal, Fondation Prépart, Galileo Production, Barbara Hébrard, Hugo Hébrard, Luc Riolon, Alain Philippon, Nadine Mazet, Maryse et Régis Després, Monique et Michel Gaudin, Scarlett Hales, David Schaffer…

Un grand merci à l’Abbaye de l’Epau, au Conseil Général de la Sarthe qui a autorisé le tournage au sein de l’Abbaye, à la Mairie du Mans…

|